Les raisons des écarts salariaux entre les femmes et les hommes

En Suisse, les femmes touchent des salaires nettement inférieurs à ceux des hommes, et cet écart ne s’explique que partiellement par des facteurs objectifs. Ces salaires inférieurs réduisent l’indépendance économique des femmes et entraînent des pertes dans leur prévoyance vieillesse.

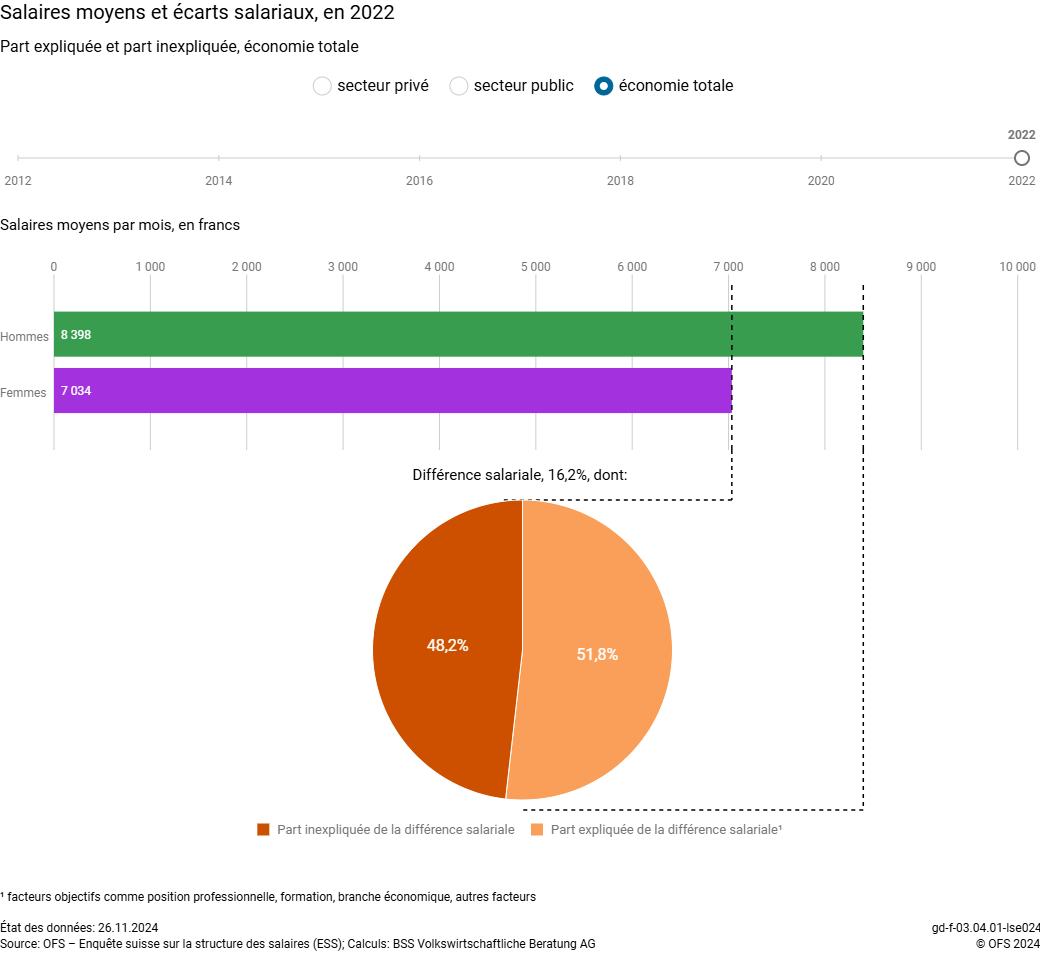

En moyenne, les femmes gagnent 1364 francs ou 16.2 % de moins par mois que les hommes (en se basant sur la moyenne). Cet écart salarial s’accroît au cours de la vie: minime au début de la vie professionnelle, il augmente ensuite continuellement et atteint son maximum avant la retraite.

Autres chiffres – statistiques de l’OFS

La Confédération s’engage à plusieurs niveaux pour l’égalité salariale.

Écarts salariaux expliqués et inexpliqués

Une part de 51.8 % de l’écart salarial de 1364 francs peut s’expliquer par des facteurs comme la profession, le secteur économique, la formation ou la position professionnelle. La différence restante, qui s’élève à 657 francs, constitue la part inexpliquée de l’écart salarial. Dans le secteur public, cette part inexpliquée atteint 623 francs par mois, et dans le secteur privé, 653 francs.

L’écart de salaire inexpliqué recouvre une discrimination potentielle fondée sur le sexe.

Il y a discrimination salariale lorsque les femmes et les hommes ne touchent pas le même salaire pour un travail de valeur égale. On considère que des activités professionnelles ont la même valeur lorsque l’ampleur de leur exigences et les charges qui y sont liées sont comparables. La notion de « valeur égale » ne se limite toutefois pas à des activités professionnelles similaires, mais peut s’étendre à des métiers totalement différents.

Quelles sont les conséquences des écarts salariaux ?

L’inégalité salariale a de nombreuses conséquences négatives, tant sur le plan individuel que sur l’économie nationale:

- Le droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale est une condition essentielle pour que les femmes entrent dans le marché du travail, y restent ou y reviennent. Lorsque moins de femmes travaillent, ce sont des professionnelles qualifiées qui manquent au marché du travail. Ce sont aussi des revenus fiscaux et des cotisations d’assurance sociale en moins pour l’État.

- Des salaires inférieurs ont un impact négatif sur la situation financière des ménages. Après la naissance d’enfants, les familles en particulier disposent de revenus nettement réduits. La discrimination salariale nuit aussi à la situation financière.

- Les salaires inférieurs entraînent une prévoyance vieillesse moins bonne pour les femmes, car leurs rentes sont inférieures. Ainsi, les coûts à la charge de l’État augmentent, du fait des montants de soutien qu’il doit accorder.

- Pour les entreprises, le non-respect de l’égalité salariale peut entraîner des dégâts de réputation et des difficultés pour recruter du personnel qualifié.

En 2022, la Confédération a pour la première fois calculé l’écart global de revenus du travail entre femmes et hommes (gender overall earnings gap, GOEG), c’est-à-dire la différence des revenus globaux cumulés pendant toute la vie active des femmes et des hommes. Ce calcul se fonde sur les revenus professionnels horaires bruts, les durées mensuelles du travail en heures et le taux de participation au marché du travail. Le GOEG montre avec combien d’argent en moins les femmes doivent vivre en moyenne. Cette différence s’élève à 43,2 % en Suisse et est donc importante en comparaison internationale. Elle s’explique principalement par le fait que ce sont les femmes qui, dans la plupart du cas, se chargent de la garde des enfants et qu’elles sont très nombreuses à travailler à temps partiel. Cependant, des facteurs comme la discrimination salariale jouent aussi un rôle.

Quelles sont les causes des écarts salariaux?

Les raisons de l’inégalité salariale sont multiples. La moindre reconnaissance d’activités ou de secteurs professionnels considérés comme « typiquement féminins », les préjugés à l’égard des femmes et en particulier des mères ainsi que la répartition des rôles au sein de la famille jouent encore un rôle important.

- La branche économique: les femmes travaillent encore souvent dans des secteurs économiques présentant des salaires inférieurs aux professions typiquement masculines ; c’est particulièrement le cas dans le secteur social et de la santé et le commerce de détail.

- Travail à temps partiel: le salaire moyen dépend du taux d’occupation. Plus le taux d’occupation est bas, plus la rémunération (extrapolée sur un poste à plein temps) est faible. Seules 46 % des femmes travaillent à un taux d’occupation de 90 % ou plus, tandis que 86 % des hommes travaillent à plein temps. Les femmes continuent d’assumer une plus grande part de la prise en charge de la famille et des enfants, ce qui entraîne fréquemment un taux d’occupation inférieur et des interruptions de l’activité professionnelle. Cette activité professionnelle réduite n’est pas toujours volontaire ; ainsi, la majorité des personnes en sous-emploi en Suisse sont des femmes. L’expérience professionnelle effective moindre qui en résulte peut compliquer l’accès à des formations continues, à des promotions ou à des postes plus exigeants, et entraîne ainsi des salaires plus bas.

- La position professionnelle: les femmes occupent bien moins fréquemment que les hommes une position de cadre. Ainsi, le salaire moyen des femmes est nettement inférieur ; en outre, elles bénéficient moins souvent de versements exceptionnels, tels que des bonus.

- Stéréotypes: plusieurs études internationales montrent que les femmes souffrent de pertes salariales encore plus importantes dès qu’elles deviennent mères. Pour la plupart des hommes, en revanche, la paternité entraîne une augmentation de salaire.

Situation juridique

Questions et réponses concernant la modification de la loi sur l’égalité (Leg), Office fédéral de la justice

Publications

Document de réflexion :analyse juridique du potentiel de discrimination des variables explicatives servant à mesurer l’égalité salariale entre femmes et hommes

Document de réflexion

Evaluation analytique du travail : une base fiable et neutre à l’égard des sexes pour la fixation des salaires de fonctions

Etude

Le secteur public sur la voie de l'égalité salariale - Mise en œuvre de la Charte pour l’égalité salariale : quelques exemples des cantons, des communes et des entreprises parapubliques

Rapport