Hintergründe der Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern

Frauen verdienen in der Schweiz deutlich weniger als Männer – und der Unterschied lässt sich nur teilweise mit objektiven Faktoren erklären. Die tieferen Löhne führen zu geringerer wirtschaftlicher Unabhängigkeit der Frauen und zu Einbussen bei der Altersvorsorge.

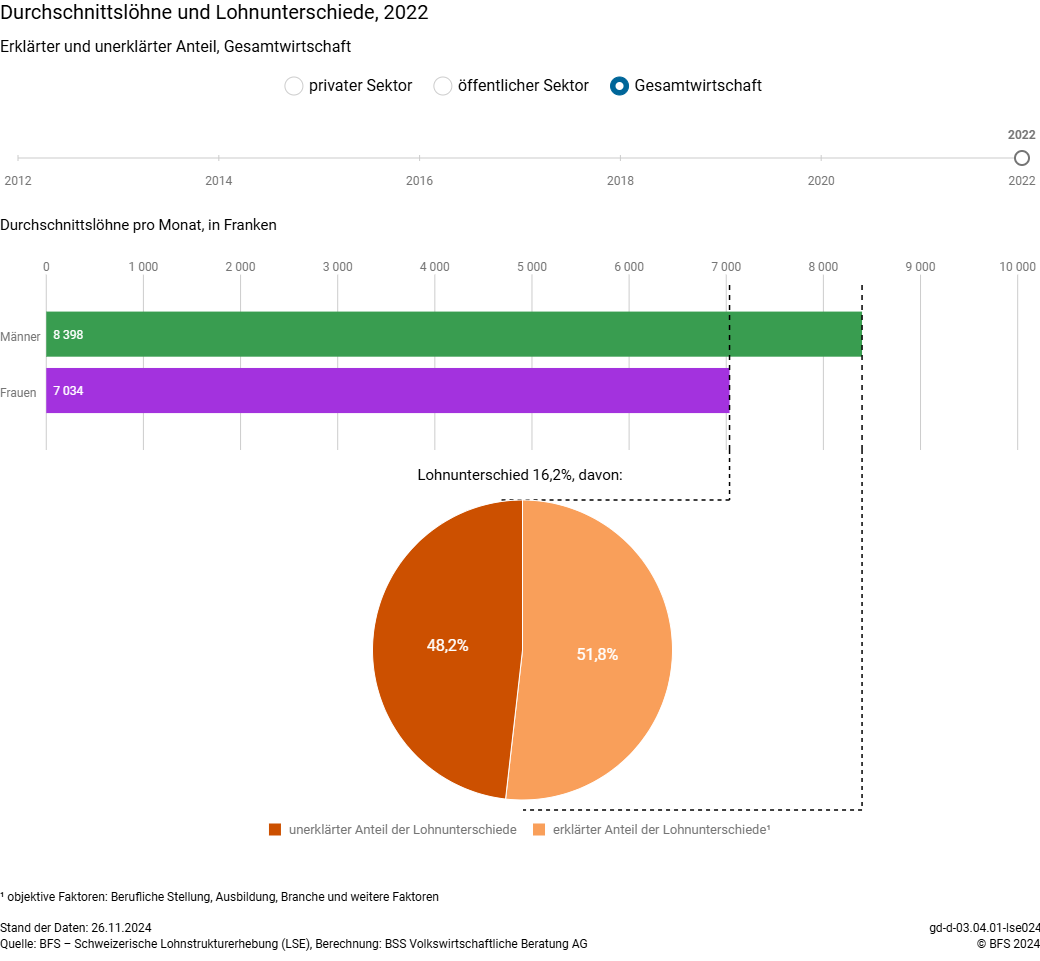

Durchschnittlich verdienen Frauen pro Monat 1364 Franken oder 16.2 Prozent weniger als Männer (basierend auf dem Mittelwert). Der Lohnunterschied nimmt im Verlauf des Lebens zu: Beim Berufseinstieg ist er gering, erhöht sich danach kontinuierlich und erreicht vor der Pensionierung das Maximum.

Weitere Zahlen – Statistik beim BFS

Der Bund engagiert sich vielschichtig für Lohngleichheit.

Erklärte und unerklärte Lohnunterschiede

51.8% Prozent des Lohnunterschieds von 1364 Franken lassen sich erklären: Diese Differenz lässt sich auf Merkmale wie Beruf, Branche, Ausbildung oder berufliche Stellung zurückführen. Die restliche Differenz von 657 Franken ist der unerklärte Lohnunterschied. Im öffentlichen Sektor beträgt der unerklärte Anteil des Lohnunterschiedes 623 Franken pro Monat, in der Privatwirtschaft liegt er bei 653 Franken.

Der unerklärte Lohnunterschied kann eine geschlechterspezifische Lohndiskriminierung darstellen.

Lohndiskriminierung liegt dann vor, wenn Frauen und Männer für gleichwertige Arbeit ungleich bezahlt werden. Arbeitstätigkeiten gelten dann als gleichwertig, wenn das Ausmass ihrer Anforderungen und Belastungen vergleichbar sind. Der Begriff der Gleichwertigkeit beschränkt sich dabei nicht nur auf ähnliche Arbeitstätigkeiten, sondern kann sich auch auf ganz unterschiedliche Berufe beziehen.

Was sind die Folgen von Lohnunterschieden?

Lohnungleichheit hat zahlreiche negative Folgen, sowohl auf individueller wie auf volkswirtschaftlicher Ebene:

- Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit ist eine wichtige Voraussetzung, damit Frauen in den Arbeitsmarkt (wieder-)einsteigen und dort verbleiben. Sind weniger Frauen erwerbstätig, fehlen sie als Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt. Ausserdem entgehen dem Staat Steuereinnahmen und Sozialversicherungsbeiträge.

- Niedrigere Löhne verschlechtern die Einkommenssituation in Haushalten. Gerade Familien verfügen nach der Geburt von Kindern über deutlich reduzierte Haushaltseinkommen. Lohndiskriminierung beeinträchtigt die finanzielle Situation zusätzlich.

- Die niedrigeren Löhne führen zu einer schlechteren Altersvorsorge von Frauen: Ihre Renten sind tiefer. Das führt zu höheren Kosten durch Unterstützungsbeiträge, die der Staat zu tragen hat.

- Für Unternehmen kann die Nichteinhaltung der Lohngleichheit zu Reputationsschäden und Schwierigkeiten beim Rekrutieren von Fachkräften führen.

2022 hat der Bund erstmals den sogenannten Gender Overall Earnings Gap (GOEG) berechnet, den geschlechtsspezifischen Unterschied des kumulierten Gesamteinkommens während des gesamten Erwerbslebens. Die Basis der Berechnung bilden das Bruttoerwerbseinkommen pro Stunde, die monatliche Arbeitszeit in Stunden und die Erwerbsbeteiligung. Dieser GOEG zeigt, mit wie viel weniger Geld Frauen in der Schweiz im Durchschnitt auskommen müssen. In der Schweiz beträgt der Unterschied 43,2 Prozent. Der im internationalen Vergleich hohe Wert lässt sich hauptsächlich dadurch erklären, dass Frauen in den meisten Fällen die Kinderbetreuung übernehmen und die Teilzeiterwerbsquote sehr hoch ist. Doch Faktoren wie die Lohndiskriminierung spielen ebenfalls eine Rolle.

Was sind die Ursachen von Lohnunterschieden?

Die Gründe für Lohnungleichheit sind vielfältig. Eine wichtige Rolle spielen nach wie vor die geringere Anerkennung von Berufsfeldern oder -tätigkeiten, die als «typisch weiblich» gelten, Vorurteile gegenüber Frauen und insbesondere Müttern sowie die Rollenteilung in der Familie.

- Die Branche: Frauen sind nach wie vor häufig in Wirtschaftsbereichen tätig, die tiefere Löhne aufweisen als typische Männerberufe – dies gilt insbesondere für das Gesundheits- und Sozialwesen und den Detailhandel.

- Teilzeitarbeit: Der Durchschnittslohn hängt vom Beschäftigungsgrad ab: Je tiefer das Arbeitspensum, desto tiefer der (auf eine Vollzeitstelle hochgerechnete) Lohn. Nur 46 Prozent der Frauen arbeiten in einem Pensum von 90 Prozent oder mehr, während 86 Prozent der Männer Vollzeiterwerbstätige sind. Nach wie vor übernehmen Frauen einen grösseren Anteil der Betreuung von Familie und Kindern. Das führt häufig zu einem tieferen Beschäftigungsgrad und zu Erwerbsunterbrüchen. Die reduzierte Erwerbstätigkeit ist nicht immer freiwillig, so sind die Mehrheit der Unterbeschäftigten in der Schweiz Frauen. Die daraus resultierende geringere effektive Berufserfahrung kann den Zugang zu Weiterbildungen, Beförderungen oder anspruchsvolleren Aufgaben erschweren – und führt damit zu tieferen Löhnen.

- Die berufliche Stellung: Frauen haben deutlich weniger oft eine Kaderposition als Männer. Daher ist der Durchschnittslohn der Frauen deutlich tiefer; ausserdem kommen sie deutlich weniger oft in den Genuss von Sonderzahlungen wie Boni und Ähnlichem.

- Stereotype: Verschiedene internationale Studien zeigen, dass Frauen noch mehr Lohneinbussen erleiden, sobald sie Mutter werden (Müttermalus). Demgegenüber führt für die meisten Männer eine Vaterschaft zu einem Lohnanstieg (Väterbonus).

Rechtslage

Fragen und Antworten zur Revision des Gleichstellungsgesetzes (GlG) beim Bundesamt für Justiz

Publikationen

Diskussionspapier zum Diskriminierungspotenzial einzelner Erklärungsfaktoren zur Messung der Lohngleichheit zwischen Frau und Mann aus juristischer Sicht

Diskussionspapier

Analytische Arbeitsbewertung: Eine zuverlässige, geschlechtsneutrale Grundlage zur Festsetzung von Funktionslöhnen

Studie

Auf dem Weg zur Lohngleichheit - Umsetzung der Charta Lohngleichheit: Beispiele aus Kantonen, Gemeinden und staatnahen Betrieben

Bericht